混凝土浇筑是建筑工程中的核心环节,其施工质量直接关系到结构的整体性、耐久性和安全性。科学合理的混凝土浇筑施工措施是确保工程质量的关键。本文将系统阐述混凝土浇筑前的准备工作、浇筑过程中的技术要点以及后期的养护管理,为相关工程实践提供参考。

在混凝土浇筑前,必须制定详尽的施工方案,这是所有混凝土浇筑施工措施的基础。方案应包括浇筑顺序、分层厚度、施工缝留设位置、机械设备配置、人员组织以及应急预案等。同时,需对模板工程进行严格验收,确保模板的强度、刚度和稳定性,保证其接缝严密不漏浆,且标高、截面尺寸符合设计要求。钢筋工程隐蔽验收同样至关重要,需检查钢筋的规格、数量、间距、保护层厚度以及预埋件、预留孔洞的位置准确性。

原材料质量控制是混凝土浇筑施工措施的首要环节。水泥、骨料、外加剂和拌合用水都必须符合国家现行标准规定。应根据工程结构特点、施工条件以及设计要求,通过试配确定混凝土的配合比,严格控制水灰比和坍落度。在运输过程中,应采取有效措施防止混凝土离析和坍落度损失,保证运至浇筑地点时仍具有良好的工作性。高温季节应避免暴晒,低温季节则应采取保温措施。

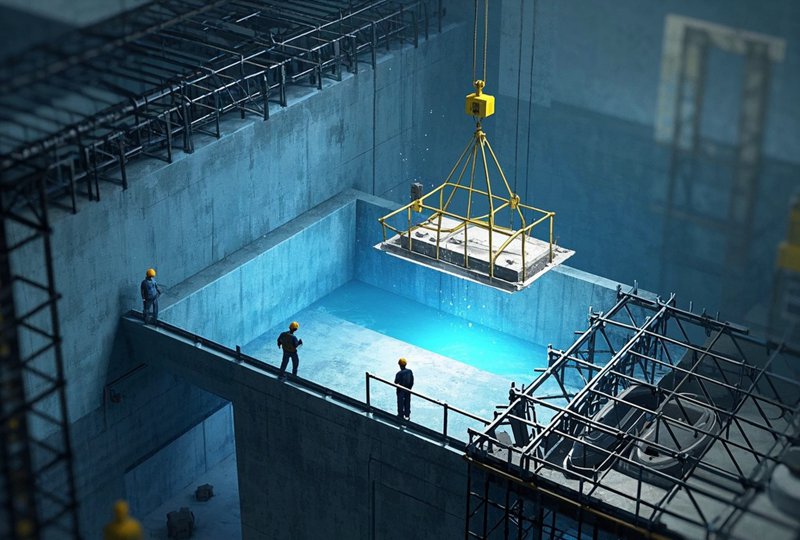

混凝土浇筑过程中,必须遵循“分段分层、连续浇筑”的原则,这是核心的混凝土浇筑施工措施之一。浇筑时应严格控制自由倾落高度,防止混凝土离析。当倾落高度超过2米时,应采用串筒、溜管或振动溜管等辅助工具。分层浇筑时,应在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑,振动棒应插入下层混凝土50mm左右,以保证层间结合良好。振捣作业应快插慢拔、均匀布点,避免漏振和过振,以混凝土表面呈现浮浆、不再显著下沉且无气泡冒出为宜。

对于大体积混凝土工程,其混凝土浇筑施工措施需特别考虑温度裂缝的控制。应采用低热水泥、掺加粉煤灰等掺合料、使用缓凝型减水剂、降低混凝土入模温度、预埋冷却水管等措施,有效控制混凝土内外温差。浇筑宜采用斜面分层推进的方式,并加强温度监测,根据监测数据及时调整保温保湿养护方案。

施工缝的处理是混凝土浇筑施工措施中不可忽视的细节。施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定,并宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。在继续浇筑混凝土前,应清除施工缝表面的水泥薄膜、松动石子和软弱混凝土层,并充分湿润和冲洗干净,但不得有积水。水平施工缝宜先铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆,厚度为10-15mm,再浇筑新混凝土。

混凝土的养护是保证其强度发展和耐久性的最后一道关键混凝土浇筑施工措施。应在浇筑完毕后的12小时内对混凝土加以覆盖并保湿养护。采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,浇水养护时间不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。当日平均气温低于5℃时,不得浇水,应采取保温蓄热养护措施。养护期间应防止混凝土受到振动、冲击或施加荷载。

综上所述,一套完整、科学的混凝土浇筑施工措施涵盖了从前期准备、材料控制、过程浇筑到后期养护的全过程。每一个环节都需精心策划、严格控制、认真执行。只有将技术与管理有机结合,才能真正保障混凝土工程的实体质量,最终交付安全、耐久、可靠的建筑产品。专业的建筑加固与防水公司通常具备丰富的混凝土工程实践经验,特别是在处理特种混凝土(如抗渗防水混凝土)浇筑、复杂节点施工以及后期裂缝修复等方面拥有独特的技术优势,能够为各类民用与工业建筑提供从结构补强到防水防腐保温的一体化专业解决方案。